日本石材工業新聞の記事にしていただきました!

先日、宗教学者の内藤理恵子さんとお会いする機会があり、その時のお話しを、ただいま日本石材工業新聞で連載中の記事にしていただきました。

日本石材工業新聞とは

公式サイトでも「石材業界唯一の専門紙です」というキャッチコピーが最初に目に飛び込んできます。60数年の歴史がある業界新聞で、月に2~3回ペースで発行されているそうです。愛知県岡崎市の会社です。

墓石店など専門業者以外の方が目にする機会はほとんど無いかもしれませんが、逆に専門店を経営する方なら、知らぬ者なしという存在ですね。

石材と念珠屋に何の関係が?

せっかく会えるなら、その機会に取材をさせて欲しいと聞いて、念珠屋の話題が石材業界の何にお役に立てるのか不思議でした。

記事の切り口はこうです。

これまで当欄では「もっとインターネットを活用しよう」というテーマを取り上げたことがありますが、インターネットで話題になる(俗に言う「バズる」という現象)、そしてその話題が売上に結びつく、という成功事例を示した石材店があまりに少ないのです。

(該当記事の冒頭より抜粋)

そこで、ネットでキャラ立ちしている長岡さんの話を聞きたいということでした。

遊びの延長で

正直自分の中では、売上の為のネット活用というよりは、SNS自体遊びの延長でやっている意識が強く、わざわざ取り上げていただくのはなんだか申し訳ないような気にもなりましたが、改めて書いていただいた記事を読んで、それが逆に良かったのかも知れないとも思っています。

筋トレやプロテインの話題を投稿する変わった珠数屋ということでしたが、言われてみれば確かに書いてます。お恥ずかしい。笑

内藤さんは「筋肉キャラ」の一面を拾ってくれましたが、正統派の仏教談義で繋がった方もいますし、料理の話で盛り上がることもあります。最近だと、僕がはまっている中国語の話題で絡んでくれる方もいます。

その他、子どもの話、北海道の話、音楽や楽器のこと、色々のジャンルの出会いもあり、複数のジャンルでかぶってお話し出来る方も多いです。

と、自分のことを書くと、改めて「念珠の事をもっと書けよ!」と心の中で突っ込みました。笑

たまに書きますよ。それも。

一般的な会社に勤めている方でしたら、もちろん仕事は真剣だとは思いますが、その合間で同僚や先輩後輩と仕事のことを話したり、雑談をしたりするのは当たり前だと思うのです。

ところが、社員のいない1人経営者という立場は、当たり前の会話もする相手がいないのです。(幸い、うちの場合は妻とふたりで作業することも多いですが、夫婦というのは良くも悪くも空気のように・・苦笑)

隣のデスクに、「今日も暑いね~。ランチどうする?」と声を掛けるくらいのことを、相手がいないのでSNSに投稿しているというのが、今の姿ですね。

石材業界のみなさまへ

チャレンジすべし!

記事を読んでくださり、もし、「よし、うちもツイッターやるぞ!」等と思い立った方がいましたら、是非チャレンジしていただきたいと思います。その他フェイスブックやインスタなど、それぞれに世界感のクセがありますので、それは使いながら馴染みましょう。

内藤さんの記事は、僕がとてもこれで成功しているように書いてくれましたが、いやらしい話、費用対効果でお金になっているか?といわれましたら、儲かっているわけではありません。

それでも、今までまったくお付き合いのなかった方が、日々のSNS投稿を見ていて、はじめからとても信頼を寄せて仕事を依頼してくれることが増えてきました。これは、すごいことですね。

ネット営業の恩恵

僕も10数年前は会社勤めで仏具の営業をしており、とにかく「お客さんを回って顔をだしてこい」と言われてました。その時に正味、自社商品の説明をしている時間というのはごくわずかで、ほとんどは雑談ですね。そういう意味で、SNSは現代における有効な営業手法かもしれません。

お酒の席やゴルフを通じて仲良くなるのが苦手な僕にとっては、良い時代が来たと思っています。

うちの会社は誰がやる?

そこまでいうと勘の良い経営者ならわかるかと思いますが、ネット利用をパソコンが得意そうな若手に一任というのは、中小企業が失敗しがちな一番ダメなパターンですね。取引先と世間話のひとつも出来ないような若手を、ひとりで接待に行かせることを想像してください。

ツイッター、フェイスブック、インスタなどのSNSは、半日触れば使い方はわかります。しかし、担当者と会社のカラーや戦略が十分伝わるような連携できないなら、役員以上の人が直接やるべきでしょうね。

実際に大手企業でさえ、影響力があるアカウントはほとんどが経営者が直接運営しています。(いやひょっとしたら、実際に書き込んでいるのは社長の影武者かもしれません・・が、それも戦略のうちです)

まとめ

いずれにしても、ネットは打ち出の小槌でもなければ、万能薬でもありません。ただのインフラです。一昔前であれば、事務所に電話やFAX、営業車も用意したというだけで、営業先でなんの話をするか。ネット時代も中身はやっぱり人間ですね。

たぶん、根っからの営業マンというのは昔からそうであるように、接待や対面営業の時間も仕事だという認識はあまりなく、普段仲良くしている人から自然と仕事をもらっているという感覚はあると思います。きっと、ネット戦略も近いことが言えるかもしれません。

その上で、かつての営業マンが靴を磨けと言われたように、SNSのカバー写真は印象的なものを使う、公式サイトはお洒落に見やすく等、ネット特有の好感度アップのポイントはあるでしょうね。

経営全般ということになると、大先輩のみなさまに敵う部分はありませんが、近頃のネット事情ところでは、お話し出来るところがありそうです。

先にこちらのブログにたどり着いた方は、ぜひ、「日本石材工業新聞」(2019年7月25日号)もご覧になってください。

内藤理恵子さん、新刊のおしらせ

この記事を取材、執筆してくださった内藤理恵子さんの新刊がちょうど数日前に発売になりました。

発売前から予約注文していたのですが、このブログを書いている間に、ちょうど届きました!

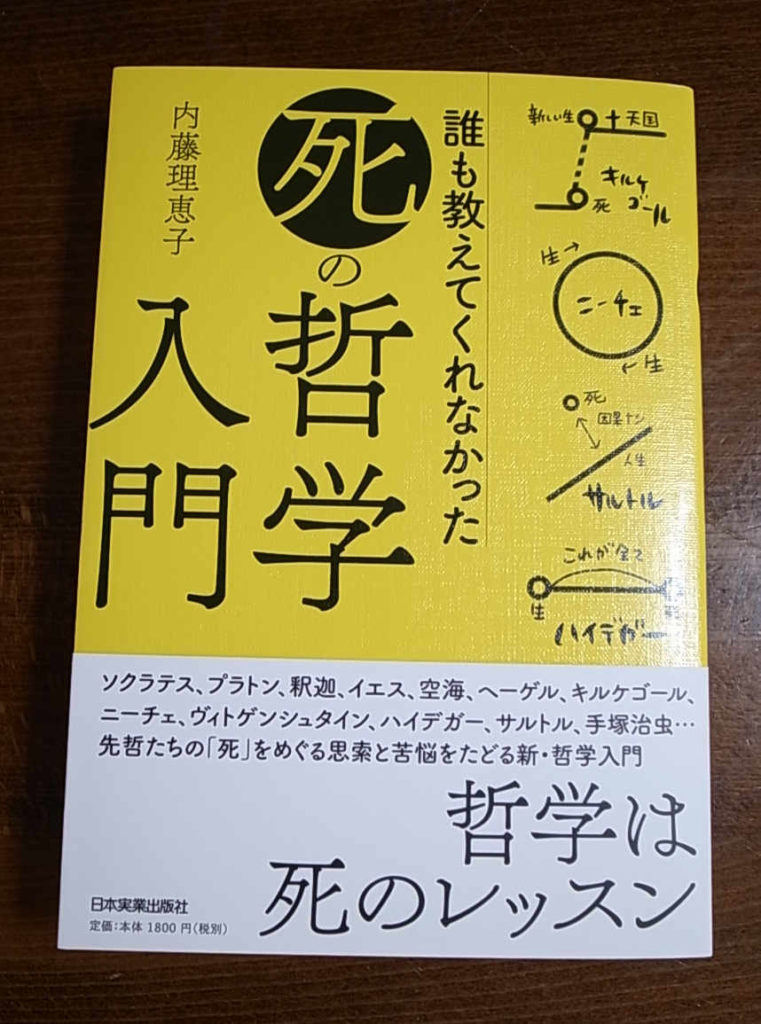

誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門 単行本(ソフトカバー) – 2019/8/20

内藤 理恵子 (著) ¥1800円+税 日本実業出版社

こちらも楽しみ。これから早速、読ませていただきます。

「哲学」と聞くと、普段縁遠いかたはビビってしまうかも知れませんが、内藤さんの文章は平易な言葉でわかりやすく、いつも読みやすいです。

新刊をパラパラめくると、今回は自前のイラストもたくさん使っていますね。

お近くの書店、または、タイトル『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』をネットで検索するとするに販売サイトが見つかります。