超大作の特注念珠 その2

この記事では、「超大作の特注念珠」のご依頼人のこと、そして、注文時のご要望、後ほどお聞きした、使用目的について

どんな形だったかな?というかたは、こちらもご覧ください。

ご依頼人について

ご依頼人の立場

どうして、こんな複雑な形の念珠になったかといえば、仏教的にご依頼人が少々珍しい立場でいらっしゃったということが、まず、前提にあると思います。

ご本人とお会いしたときにも、「いろいろと所属しておりまして・・」と、ご自身でもなかなか説明が難しそうでした。笑

誤解がないように、ご本人の了解を得た文言をそのまま使わせていただきますと・・・

「田舎の一族の本家の祭祀を管理してる」

「観音霊場の公認先達」

「様々な宗派で結縁灌頂を数十回受けた」※現在23回。

というような状況で、これを、念珠で表すと、

こんな感じになった、というのは、僕としてもそれ以上の説明が難しいということはあります。

超宗派

余談ですが、近年の仏教界では「超宗派」という言葉がけっこう流行っています。宗派の垣根を下げ、なんとなく共通項を探りながらふわっとした風潮が、僕はあまり好ましく思っていません。

「超宗派」自体が悪いということではなくて、宗派間の差異を認めながらも、文字通り、それを「超」えていくところに良さがあるように思います。

そのあたり、こちらの方は、色々な宗派に関わらなくてはいけない事情等もあったのでしょうけど、それぞれの宗派を尊重しながらも、囚われることなく、それを超えて行き来できる人なんだという印象を受けました。

使用目的

基本的に6万浄土というのは、正確に言うと64800になるのです。

数珠の世界では108個というのが基本形になっていますが、これを一回り数えると100とするのです。これには諸説有りますが、気持ちが入っていなかったり、ちょうど息を吸っていたなどのロスを考えて、108個繰って100回と数えます。数珠を繰るミャンマーの仏教では明確に108回必要ですので、たぶん、日本仏教での習慣です。

6万浄土の半端の4800は何かというと、100回×600周で6万数えたときに、端数が8×600周で4800回のおまけがつくのです。

以下は、完成後にお聞きしたことです。

「南無大師遍照金剛」と、超早口でとなると1回1秒だとすると、6万浄土型では約18時間になるそうです。

お遍路を全て徒歩で回った場合、実際には、礼所間が18時間歩いても着かない距離のところもあり、実際に使用するかどうかは別としても、理論値だけでも間に合うような数珠にしたいということでした。

そこで、弟子玉を浄土宗型(丸6,平10)よりも更に多い、天台型(丸10,平20)ということを思いついたそうです。

これで、21万回カウント出来るわけですが、さらに「108」という数字に原点回帰して、これを、5倍することで、108万回カウントできるという仕組みです。

なんと・・・「108万回」

いずれにしてもあらゆる宗派の形のなかで、カウンターとして一番発達したのは、浄土宗型です。制作のきっかけはお遍路(真言宗)ですが、数取りに特化した念珠をという発想ならではの、浄土宗型ベースというのは納得できます。

実際はどれくらいの時間がかかるのかわかりませんが、「1080000」という途方もない数字が、なんとも仏教らしくも思えてきますね。

オーダー内容

そのような、お立場だと言うことは以前からお聞きしておりましたので、色々な宗派の形が組合わさった形の念珠を作りたいということ自体には、それほど驚きませんでした

しかし、問題は、こちら側にその制作ノウハウが無いことです。

当店がというより、無いものをつくるのですから、僕じゃない誰かが頼まれたとしても、ゼロから設計しなくてはいけません。

御希望は、以下のようなものでした。

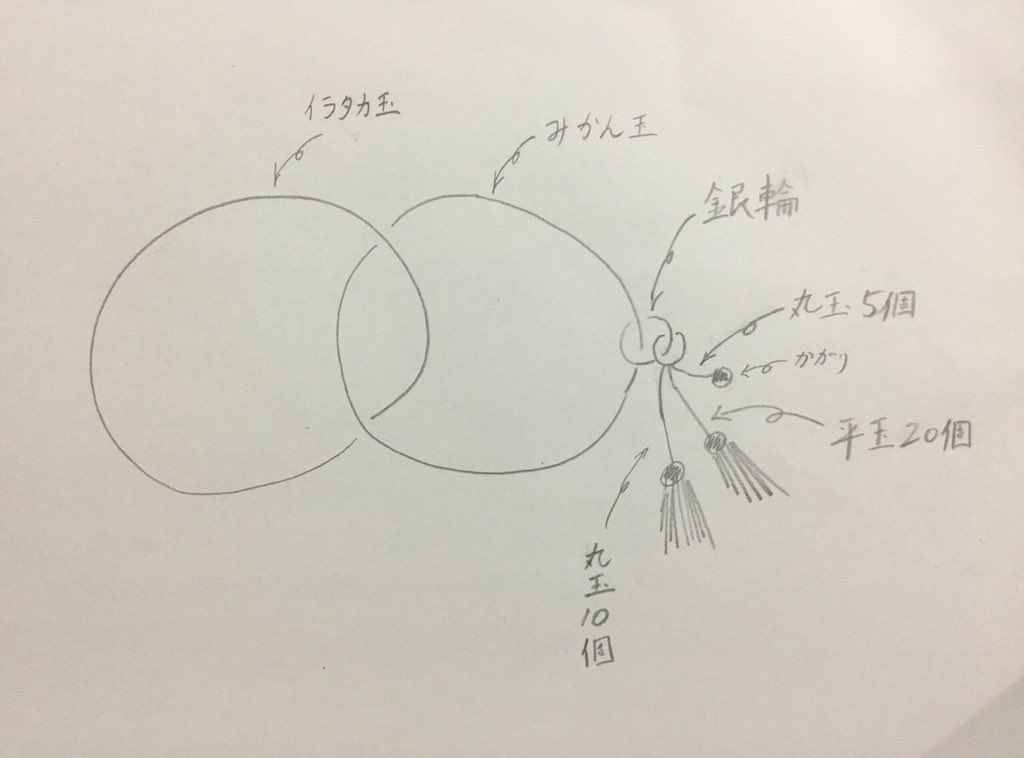

・基本形は6万浄土

・一方の輪はイラタカ、銀環の側の輪はみかん玉

・主玉は18~20mm

・軸足は天台宗仕様で、平玉20こ、丸玉10こ

・日蓮宗の数取りのように、5この丸玉とかがり梵天

・北海道の木を使って、種類は混ざっても良い

と、言葉で言われましても、なかなかイメージがつきません。

そこで、メモ書きでもいいので、イラストをお願いしたところ、いただいた絵がこちら

なるほど、絵で見ると出来そうな気はしますが、色々と問題はあります。

この時点で心配だったのは、まず、イラタカを挽く手段が定まっていなかったこと、そして、どうやって各玉のバランスをとったら良いのか、まったくノウハウがなかったことです。

* * *

次回は、実際に試行錯誤した作業の話を書いていきましょう。